Ho dovuto imparare tutto del mestiere dell’architetto: l’università non mi aveva minimamente attrezzata per un bagno nella realtà dell’edilizia. Anzi, col senno di poi ho capito che la dimensione mitica del fare architettura, tanto fortemente insufflata ai giovani allievi entusiasti dalle archistar nel loro ruolo di insegnanti, molte volte non solo non ha aiutato nel percorso della vita professionale concreta, ma ha preparato il terreno per quel destino di densa frustrazione che tanto ha pesato nel fallimento delle nuove generazioni di professionisti, pronti a progettare il territorio illimitato, ma incapaci di affrontare un computo metrico e il disegno esecutivo del “tinello della zia Luigina” (cit.BR)

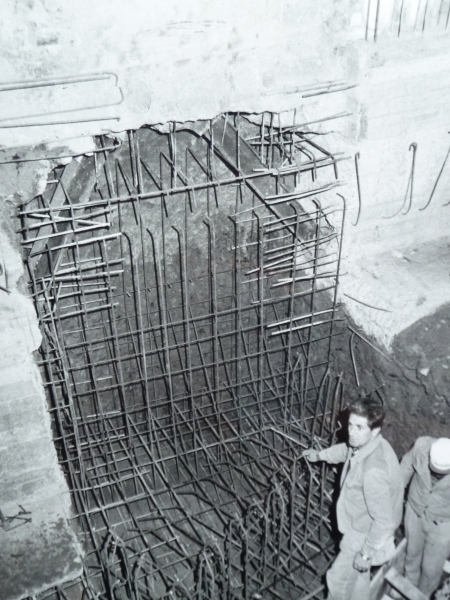

La dimensione artigianale del mio studio mi ha consentito di seguire tutte le parti del processo, dal progetto di fattibilità all’esecuzione e al cantiere.

La struttura ‘piccola’ degli studi professionali che, come nel mio caso, ha caratterizzato il mercato dell’edilizia italiana fino agli anni 2000, offriva vantaggi e contemporaneamente, spesso per gli stessi motivi, svantaggi notevoli. Il vantaggio maggiore era quello di poter comprendere le fasi dell’intera catena, evitando lo specialismo parziale che ignora l’insieme.

Lo svantaggio maggiore era la mancanza di un’impostazione moderna del lavoro capace di far fronte al grado di complessità che, in breve tempo, ha letteralmente sommerso la nostra professione: complessità dei temi, degli strumenti, delle tecnologie e in generale del mercato che è andato a sbattere contro cambiamenti epocali e incontrollabili, senza accompagnamento e gradualità.